Bahar dan Ruang Publik Acakadut!

Sebagian dari anggota korps yang disentil Bahar, mendatangi lokasi Bahar berdialog dengan warga binaan dan pesantren.

Puncaknya, orang-orang kepercayaan aparat desa melaporkan Bahar ke pihak kepolisian agar Bahar diproses hukum.

Bahar tampak frustasi dengan perilaku apparatus sipil dan non sipil di desanya.

Dia memertanyakan, apakah berbicara kritis soal hak-hak warga, perilaku aparat yang tidak sesuai ekspektasi warga, yang tidak proporsional? Apakah itu aksi yang terlarang dalam sistem demokrasi? Mengapa kritik diganjar menjadi pesakitan?”

Sang dosen mencoba membuka lebih cakrawala berpikir Bahar, dengan menceritakan model ruang publik.

Dalam pespektif Habermas, kata dosen, ruang publik itu terdapat dua model.

Pertama ruang publik yang steril, proporsional, tidak dikooptasi oleh pasar, dan kekuasaan, dan kedua, ruang publik yang dikooptasi oleh kekuasaan.

Ruang publik ideal, menggunakan kalimat Budi Hardiman (2009a, 2009b), sebagai ruang yang dibentuk warga, bisa diakses oleh semua warga, atau bersifat inklusif, sebagai locus kewarganegaraan dan keadaban publik, yang saling respek terhadap hak masing-masing.

Dalam arti normatif, ruang publik itu menjadi ruang politis, arena aktualisasi warga dalam partisipasi demokrasi, yang di dalamnya aktor-aktor dari dalam ruang publik (otokhton) bersama warga menumbuhkan solidaritas, perlawanan terhadap pasar (kapitalis) dan kuasa (birokrasi, apparatus sipil dan militer yang abuse of power), untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan.

Sedangkan ruang publik yang terkooptasi oleh kekuasaan, awalnya dibentuk oleh warga.

Ketika proses komunikasi berjalan di dalamnya, terjadi intervensi-intervensi oleh elite-elite dominan yang menjadi representasi pasar maupun kuasa.

Para aktor yang berkiprah di dalamnya bukan sosok original dari dalam komunitas warga atau bukan otokhton melainkan aktor-aktor ‘pemakai’ ruang publik, aktor-aktor yang “diimpor” dari arena-arena yang justru menjadi sasaran diawasi oleh publik seperti partai politik, asosiasi-asosiasi dagang, ruang-ruang birokrasi dan kekuasaan.

Mendengar ocehan dosennya, Bahar memotong pembicaraan dengan nada tinggi, ”Saya bicara di ranah publik, bersama warga, menyuarakan hak-hak warga, mengkritik keserakahan para pemilik modal, kegenitan elite-elite kekuasaan, dan apparatus non sipil, yang melukai hak-hak dan keyakinan (agama) warga, mengapa pembicaraan seputar hak publik itu dipersoalkan? Mengapa kapasitas dan kapabilitas saya dipertanyakan? Yang mengenaskan, mengapa para aktor kekuasaan menjadikan saya sebagai pesakitan? Di mana ruang publik yang Anda kategorikan ideal itu, yang menjamin kebebasan berekspresi dan memihak warga?”

Sang dosen terkesiap melihat sikap Bahar, dan menyampaikan ruang ideal yang Anda bayangkan itu telah “dimanipulasi” oleh teknologi informasi berbasis internet dan para publicist yang berpihak pada elite kekuasaan sipil dan non sipil desa Bahar.

Mereka bertindak atas nama mandat semu dari elite politik, dan itu demi keuntungan finansial. Siapa mereka? Seperti nitizen, dan buzzer pro kekuasaan.

Ruang publik ideal itu dalam konsep awal merupakan ruang warga dalam bentuk konvensional. Pembicaraan mereka hanya didengarkan oleh warga.

Apabila terdapat persoalan warga yang perlu mendapat intervensi pasar atau kekuasaan, maka mereka melakukan semacam public hearing, mengajar representasi pasar, atau kekuasaan, yang diperlukan sesuai konteks persoalan, dan forum itu sebagai ajang menyampaikan aspirasi.

Ruang publik konvensional demikian menjunjung tinggi hak dan harkat warga untuk berbicara di depan aktor-aktor pasar dan kekuasaan.

“Anda berbicara dalam ruang konvensional itu saudara Bahar. Tetapi ruang publik yang Anda gunakan, mengalami sentuhan-sentuhan teknologi dan dimediasi oleh media sosial, dikemas ulang atau direproduksi oleh publicist dari ruang kekuasaan sebagai alat mendistorsi demokrasi,” ujar sang dosen.

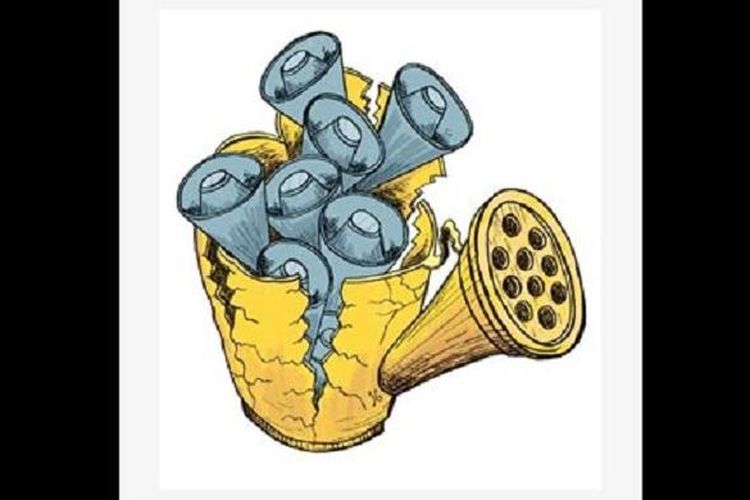

Bahar penasaran, “mengapa ruang publik di mana saya berwacana menjadi masuk angin begitu? Siapa yang membajak ruang itu.”

![[POPULER TREN] Pertandingan Indonesia Vs Guinea | Wacana Pembongkaran Separator Ring Road Yogyakarta](https://asset.kompas.com/crops/AqvWFtRtO4mzJ7vUx8S2ANJANM4=/0x208:835x764/170x113/data/photo/2024/05/09/663cfcb572c91.jpeg)